Sie können unsere Bücher mit einer formlosen E-Mail bestellen, bitte geben Sie Ihren Namen und die Adresse an.

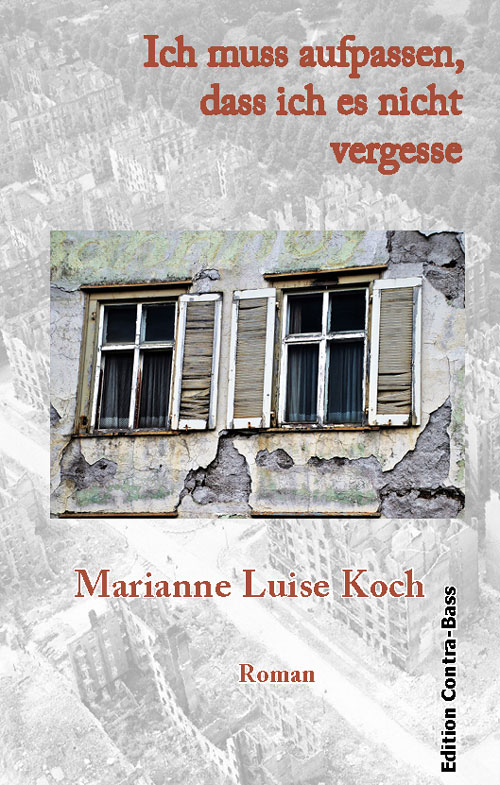

Marianne Luise Koch: Ich muss aufpassen, dass ich es nicht vergesse

Carla trägt schwer an der Vergangenheit ihrer Familie. Sie will diese Vergangenheit verstehen, die sich zusammensetzt aus vielen Geschichten, Andeutungen und dem Schweigen der Eltern. Als ihr Vater stirbt, ihre Mutter pflegebedürftig und das Scheitern ihrer Ehe zur Gewissheit wird, die sie nicht mehr übersehen kann, versucht Carla, ihrer Mutter Fragen zu stellen. Carla erkennt, wie sehr die Schrecken der Vergangenheit, vermittelt durch ihre Vorfahren, ihr Lebensgefühl bestimmt haben. Sie beginnt, ihre Schwermut nicht als Krankheit zu sehen, sondern als Ausdruck des Ungesagten. Nicht das Vergessen befreit, sondern das Erinnern.

Marianne Luise Koch erzählt, wie sich die Erfahrungen von Kriegsgewalt, familiärer Gewalt, frühem Tod von Kindern oder Eltern zu einer Sprach- und Lieblosigkeit ausgewachsen haben, von der Carla bis in ihr Erwachsenenleben geprägt wurde. Sie will die Leiden der Vorfahren würdigen, aber sich durch sie nicht daran hindern lassen, in der Gegenwart ihren eigenen Weg zu finden.

Roman von Marianne Luise Koch

ISBN

978-3-943446-65-4

Softcover, 110 Seiten

Preis

15,00 € D/A/CH

Erscheinungsdatum

1.11.2022

Leseprobe

Sie war mit Vater in ein griechisches Lokal zum Essen gegangen, war leer und matt, wusste nicht, wie sie ihm nach so vielen Jahren Sprachlosigkeit begegnen sollte, spürte, dass etwas Be-sonderes geschah, einfach, weil er da war. Aber dem Vater musste sie damals wie versteinert und unzugänglich erschienen sein. Sie war es ja auch. Vater sagte irgendwann mit dem Bierglas in der Hand: „Ach weißt du, die Liebe, die ist das Schönste und das Schrecklichste, was uns passieren kann.“

Sie wusste, dass in der Liebe der Eltern zueinander beides da war, das Schöne und das Schreckliche, wobei sie damals schon ahnte, dass das Letztere überwog.

Und doch, jetzt am Bett des sterbenden Vaters war ihr ebenso klar, dass er sich Sorgen um seine Frau machte. Weil er sie kannte. Sie drückte seine Hand. „Und mach dir keine Sorgen um Mutti. Wir werden uns gut um sie kümmern.“ Da hob sich seine Brust wieder, und das Kinn, und der Seufzer war diesmal noch lauter als vorher. Danke – hieß das wohl.

Gegen 7 Uhr morgens stieg Carla hoch zu dem Gästezimmer des Krankenhauses, um zu schlafen. Sie konnte auf den Treppenstufen kaum die Füße heben vor Erschöpfung.

Im Gastzimmer der Klinik legte Carla sich ins Bett und fiel sofort in tiefen Schlaf. Sie träumte von dem Haus, in das die Familie, gerade auf sechs Mitglieder angewachsen, gezogen war. In einer fremden Stadt. In einem fremden Leben. Obwohl sie nur traurige und beklemmende Erinnerungen an ihre frühen Jugendjahre hatte, die sie in diesem Haus verbracht hatte – es war in ihren Träumen immer ein magischer Raum, der sein Leben bezog aus vergangenen Menschenleben, aus deren Träumen vielleicht, vielleicht auch aus ihren Verwüstungen. Erbaut 1910, stand in Stein oben am Giebel. Die zweiflüglige prächtig geschnitzte Haustür hatte ein kleines Fenster hinter den eisernen Schnörkeln, durch das man mit Besuchern sprechen konnte. Und vom Speicher, mit Rundfenster und intensivem Geruch nach altem Holz und Staub, vom Speicher ging das Leben aus, das dort abgelegt und verwahrt war, das mit verschrumpelten Händen dem herumschleichenden Kind seine Gaben entgegenhielt, ein großer Schrankkoffer voller Stoffe und Gardinen, eine Kiste voller Zeitungen. Carlas Liebe zu alten Häusern blieb ein Leben lang bestehen. Auch wenn sie manches Mal drohten, sie in ihr Altern herabzuziehen, meist trat sie ihnen so entgegen, dass sie sich in einer magischen Zeitlosigkeit mit ihnen vereinigte und die Häuser Carla mit schmerzendem und gleichzeitig befriedigendem Heimweh beglückten.

Ist es das, was Melancholie genannt wird?